Компания KPMG представила прогноз ключевых технологических трендов на 2025 год, в центре которого оказались прорывные сдвиги в области ИИ, инфраструктуры, вычислительных технологий и цифровых финансов. Документ основан на анализе «сигналов» рынка, включающих экспертные оценки, настроения потребителей, движения капитала и другие данные.

Цель исследования заключается в том, чтобы предоставить топ-менеджерам компаний инструмент для принятия решений, помогая им выявлять возможности, управлять рисками и формировать устойчивые стратегии развития.

Ключевые выводы:

- масштабное развитие ИИ сталкивается с фундаментальными барьерами. Прогнозы указывают, что высококачественные открытые данные для обучения могут иссякнуть уже к 2026–2032 году. Это вынуждает компании переходить к синтетическим данным, которые ухудшают точность и устойчивость моделей. Одновременно резкий рост потребностей в вычислительной мощности вызывает энергетический кризис: спрос на электричество со стороны дата-центров удвоится к 2030 году, превысив 945 ТВт/ч, что грозит повышением стоимости и дефицитом площадок для размещения мощностей;

- с ростом возможностей ИИ становится все труднее обеспечить его безопасное использование: каждое новое поколение требует более широкого спектра тестирования и мониторинга. Однако законодательные и нормативные рамки существенно отстают от темпов технологических обновлений, происходящих каждые 6–12 месяцев;

- в 2025 году наблюдается переход от экспериментальных стадий внедрения ИИ к его реальной интеграции: особенно заметным стал рост ИИ-агентов — автономных систем, способных выполнять многошаговые задачи без постоянного вмешательства человека. Они координируются с другими системами, работают в разных приложениях и способны к самокоррекции. Это меняет подход компаний к автоматизации: от локальных решений — к адаптивным цифровым рабочим экосистемам;

- ИИ становится катализатором прогресса, особенно в связке с квантовыми и биоинженерными технологиями. Например, квантовые симуляции ускоряют разработку батарей, лекарств и новых материалов. Появляется возможность решать задачи, ранее считавшиеся вычислительно невозможными, что может радикально изменить такие отрасли, как фармацевтика, энергетика и климатическое моделирование;

- современная нагрузка от ИИ требует не просто масштабирования, а фундаментального пересмотра архитектуры ИТ-инфраструктуры. Компании инвестируют в специализированные чипы, новые модели охлаждения, децентрализованные дата-центры и гибридные облачные решения. Учитывая рост стоимости электроэнергии и давления со стороны регуляторов, инфраструктура становится не операционным расходом, а стратегическим активом;

- под влиянием инвесторов и требований регуляторов ведущие компании начинают переход на устойчивые ИТ-модели: это включает углеродно-осознанные вычисления, энергоаудит ИИ-нагрузок, а также выбор дата-центров с привязкой к чистым источникам энергии. Возникает новая практика — включение инфраструктурных и ESG-метрик в стратегическое финансовое планирование и раскрытие информации для страховщиков и кредитных агентств;

- несмотря на то что полноценные квантовые компьютеры пока недоступны, бизнес активно исследует гибридные модели, сочетающие классические и квантовые ресурсы. Такие модели уже показывают эффективность в оптимизации логистики, криптографии и научных симуляциях;

- цифровые активы стремительно набирают популярность. Традиционные финансовые институты не сопротивляются этому, а интегрируют токенизацию и блокчейн в свою инфраструктуру — как, например, JPMorgan и Citi с запуском цифровых инвестиционных продуктов;

- ИИ-агенты все активнее взаимодействуют с блокчейн-протоколами: они могут управлять ликвидностью, выполнять сделки и активировать смарт-контракты без участия человека. Такая архитектура позволяет создавать безопасные, проверяемые, прозрачные и автономные финансовые системы, особенно в сегментах кредитования, расчетов и идентификации;

- технологическое превосходство в области ИИ и инфраструктуры становится объектом геополитического соперничества. Без скоординированных стандартов и международного сотрудничества может усилиться разрыв между странами-лидерами и развивающимися государствами. Это создает угрозу стратегической нестабильности, когда доступ к ИИ-технологиям определяет не только конкурентоспособность, но и безопасность.

MarkTechPost

MarkTechPostML Global Impact Report 2025

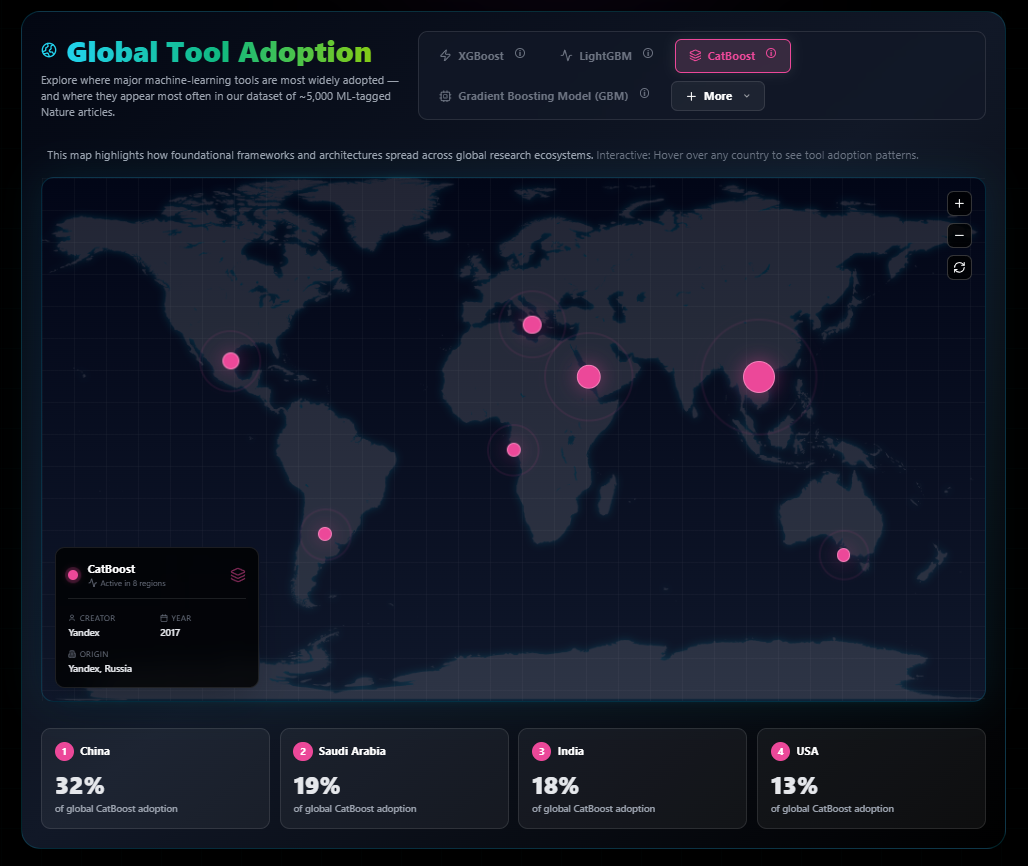

Алгоритм «Яндекса» CatBoost стал одним из наиболее часто упоминаемых ML-инструментов в научных статьях.Подробнее Capgemini

CapgeminiTurbocharging Software with Gen AI

В 2026 году до 85% разработчиков ПО могут начать использовать генеративный ИИ.Подробнее PwC

PwC2026 AI Business Predictions

Аналитики прогнозируют в 2026 году увеличение значимости ИИ-агентов в бизнесе, развитие систем оркестрации.Подробнее Технологии Доверия

Технологии ДоверияОценка ИИ российским бизнесом

В России 86% компаний внедряют ИИ-инструменты.Подробнее

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

ICT.Moscow — открытая площадка о цифровых технологиях в Москве. Мы создаем наиболее полную картину развития рынка технологий в городе и за его пределами, помогаем бизнесу следить за главными трендами, не упускать возможности и находить новых партнеров.